Editions Le Seuil, 2023

Ce livre rassemble les souvenirs et les réflexions dans lesquels un appel téléphonique de son frère, dont il n’avait pas eu de nouvelles directes depuis deux décennies, a plongé l’écrivain alors qu’un été il était à Avignon, pendant le festival de théâtre, et qui l’a ébranlé puisqu’il s’agissait de l’informer de l’hospitalisation de leur mère à Lomé et de l’issue possiblement funeste à laquelle il convenait de se préparer, en raison de la gravité de son état.

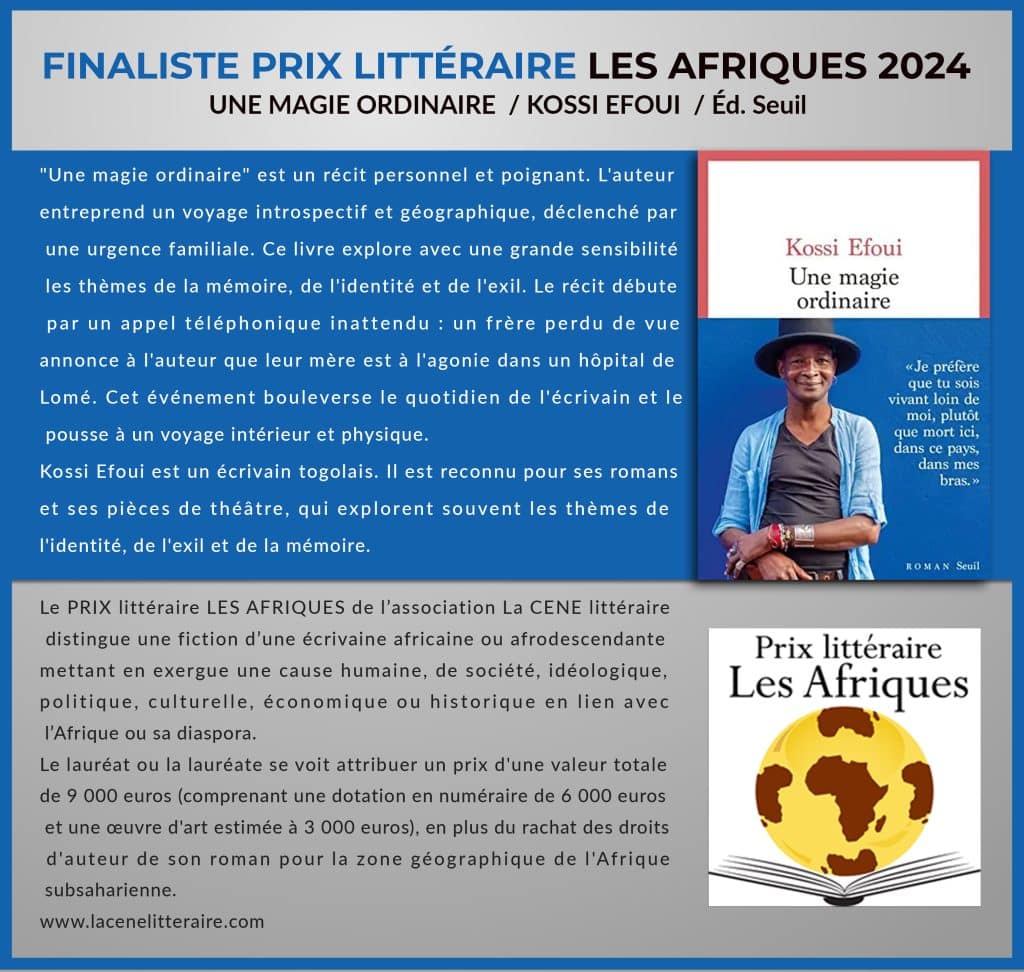

Quoique bien « identifié » par les réseaux d’édition et de diffusion de la francophonie institutionnelle dans le domaine du théâtre et du roman, Kossi Efoui élabore une œuvre « à part », qui souvent ne manque pas de désarçonner la critique (le chercheur et universitaire Boniface Mongo-Mboussa l’a noté). Faute de discerner et de discuter pleinement les positions d’un dramaturge et d’un romancier qu’il est impossible d’enfermer dans une formule, beaucoup de ses commentateurs tendent à caricaturer celles-ci en les ramenant « à des pirouettes » : ses ouvrages reprendraient et remanieraient « en différences et en répétitions » un seul signifiant, celui « du Togo et de son obsession », en plus de la revendication « d’être reconnu au sein de la littérature mondiale ». Plusieurs d’ailleurs ont préféré ne pas trop interroger ce que visait Kossi Efoui quand, précisément lors d’une conversation avec Mongo-Mboussa, il s’est risqué à poser, de manière polémique, que la littérature africaine n’existait pas (in Désir d’Afrique, Gallimard, coll. « Continents noirs », 2002) – en référence à l’article « Commonwealth Literature Does Not Exist » de Salman Rushdie –, ou lorsqu’il « soutient par exemple que l’écrivain africain n’a pas vocation à être un employé du ministère du tourisme, ce qui équivaut à une flèche contre l’exotisme ». Or, de toute évidence, la trajectoire de Kossi Efoui entre exil, condition « diasporique » et quête d’une problématique identité, exige une attention plus grande et plus nuancée que celle induite le plus souvent par le champ littéraire français et ses « annexes » francophones : son refus d’être le porte-parole des « sans-voix » et de s’afficher parmi celles et ceux qui jugent et estiment participer d’une parole collective, n’a d’égal que sa volonté farouche d’assumer sa singularité. Aussi l’Afrique des livres de Kossi Efoui est-elle celle d’un continent qu’il porte en lui, au terme d’un voyage mental vers son enfance et ses jeunes années, avant qu’il soit dans l’obligation de quitter le Togo sur les conseils et recommandations de sa mère laquelle préférait qu’il fût vivant loin d’elle, même à jamais, plutôt que mort dans ce pays et dans ses bras…

Au pouvoir depuis 1967, le président Gnassingbé Eyadéma a en effet voulu juguler le mouvement de contestation réclamant l’instauration du multipartisme à la suite du discours de François Mitterrand à La Baule, conditionnant l’aide française au développement à la libéralisation des régimes concernés. C’est donc dans un contexte de manifestations durement réprimées que Kossi Efoui est arrêté et torturé pendant trois jours. On l’a relâché probablement en raison d’un commencement de notoriété internationale comme dramaturge (il avait été lauréat en 1989, pour Le Carrefour, sa première pièce, du prix du concours théâtral africain décerné par Radio France internationale).

Avec ce livre élaboré comme un « tombeau », Kossi Efoui rend un émouvant hommage à ses parents (à son père décédé alors que lui n’avait que dix-sept ans ; à sa mère dont il finit par révéler le martyr dont elle est morte, victime de l’arbitraire et les abominables exactions commises par les soudards, soutien et rempart du régime, qui l’ont maltraitée et contaminée). Ils lui ont transmis – ce dont il se félicite – une autre façon d’être un garçon, un autre modèle d’être un homme que celui, militariste et machiste, exalté sous le règne d’Eyadema : « J’avais quatorze ans et j’étais très peu désireux de me conformer aux exigences du sexe fort, aux exigences d’agressivité selon lesquelles on modelait le corps, l’esprit et la parole des garçons, et qui se résumaient en quelques mots : savoir se faire respecter comme savait se faire respecter l’homme fort, le Père Fouettard de la Nation. » En dehors du schéma patriarcal et de ce que celui-ci implique d’oppression pour la femme, eux-mêmes vivaient leur couple en s’inspirant de la mythologie égyptienne : « le père et la mère étaient liés par une fraternité et une sororité, lesquelles, sans être de sang mais de parole, n’en étaient pas moins solides ni moins valides que celles d’Isis et d’Osiris. » Auprès d’eux, Kossi Efoui a appris à se sentir au cœur de l’existant et de l’univers, éprouvant et savourant le « sentiment de surabondance » qu’il en découle.

Au fil des pages, Kossi Efoui brosse un touchant autoportrait. Il le compose sur un mode impressionniste, à partir d’anecdotes rendant compte des déplacements de sa famille, de sa naissance en Côte d’Ivoire mais administrativement déclarée au Togo, des vicissitudes et des « torts » qui ont accablé ce foyer « nomade », des joies simples qui l’ont illuminé ; et aussi de son rapport aux langues (l’ewe, celle de l’intimité familiale, et le français, celle de l’école), de sa difficulté d’être au monde, de son tempérament mélancolique, de la dépression qui l’a frappé à son entrée dans l’âge adulte, de ce que la puissance et de la force de régénération qu’il puise dans une relation permanente à la poésie (« [u]ne attitude et un état »), sublimant continuellement dans l’écriture les tourments et les blessures que lui inflige l’existence (« la maladie de la vie » et le spleen).

Avec ce livre à la langue précise et maîtrisée, pratiquant heureusement l’ellipse, il répond aux questions de ses six enfants, dans un « geste » prolongeant (et mimant) ce que son propre père à l’agonie a fait pour lui : « Toutes les nuits je fais silence et toutes les nuits il me parle, il me livre un récit de sa vie, une fresque plongée dans l’ombre, et dont sa parole éclaire au hasard un fragment puis un autre, sans souci de chronologie, un récit sans début ni fin, sautant de détail en détail, insistant sur ses années de jeunesse, ses années de combat pour l’indépendance. » Et, tirant le fil associatif, Kossi Efoui montre comment sa plume s’apparente au chant que sa mère entonnait quand « sa pensée se heurtait aux choses dures ». Il est, comme elle, traversé par une magie primordiale, une magie ordinaire, qui est celle de l’enfance, et qui « consiste à multiplier zéro par zéro pour avoir un ».